住友重機械工業(株)(住友建機(株))における移動式クレーン開発史

1.発祥

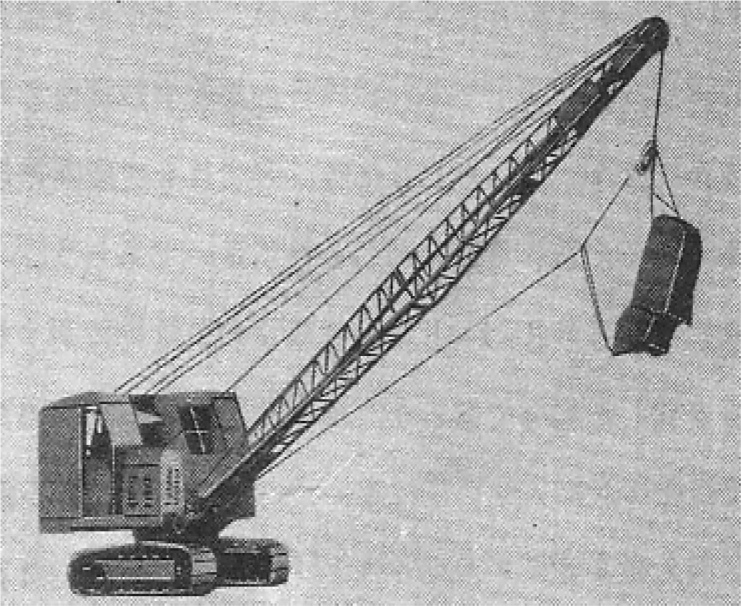

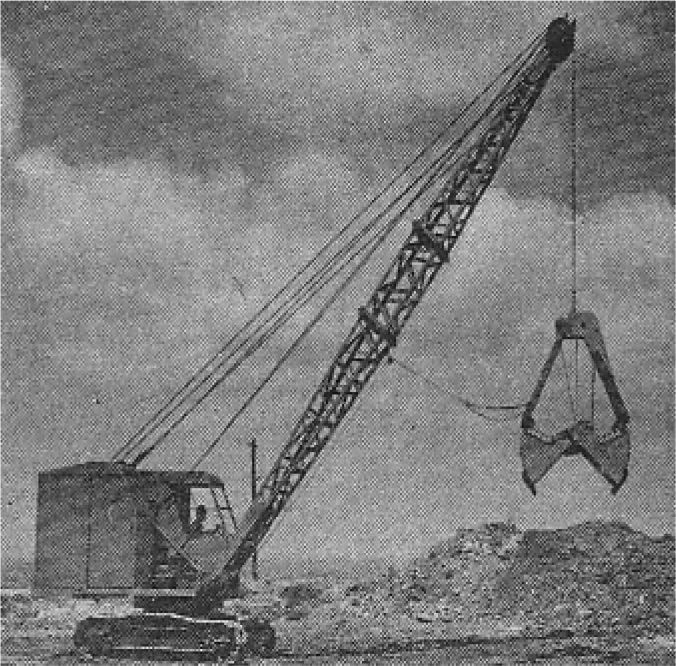

移動式クレーンの歴史は、1834年に米国で蒸気式のショベル系掘削機が開発された時に始まる。1903年にはドイツでも製造が開始された。日本では、1930年に撫順炭坑の石炭採掘用に製作されたのが最初である。その後一時進歩が停滞していたが、1948年頃から各社が参入し急速に発達していった。住友における、移動式クレーン開発の歴史も古く、住友重機械工業(株)の前身である、住友機械工業(株)が1949年に建設省中国四国建設局に、0.6立米の蒸気式ドラグラインを納入した時に始まる。(写真1)はライマ社製の0.6立米ドラグライン、(写真2)は当時当社で製造した0.6立米クラムシェルを示す。

(写真1)ライマ社ドラグライン

(写真2)当社製 0.6立米クラムシェル

2.黎明期

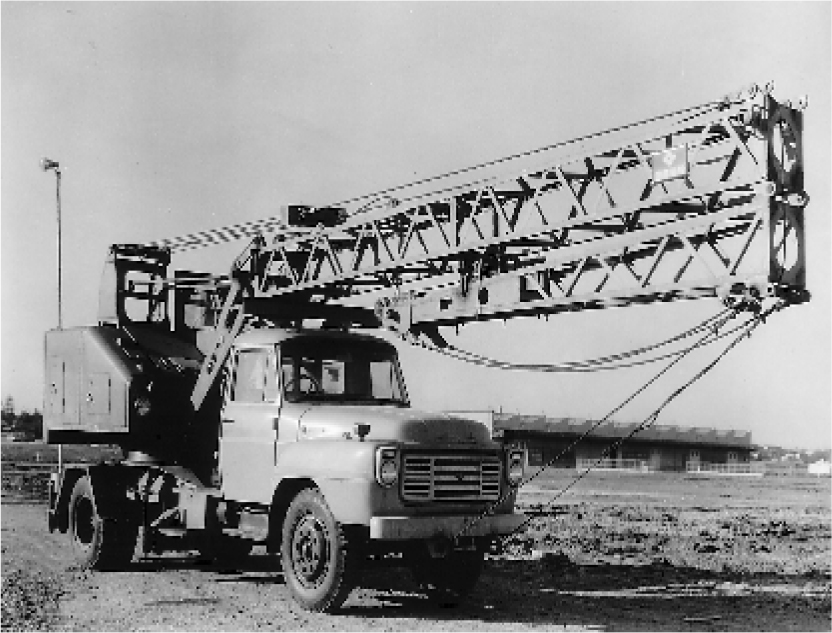

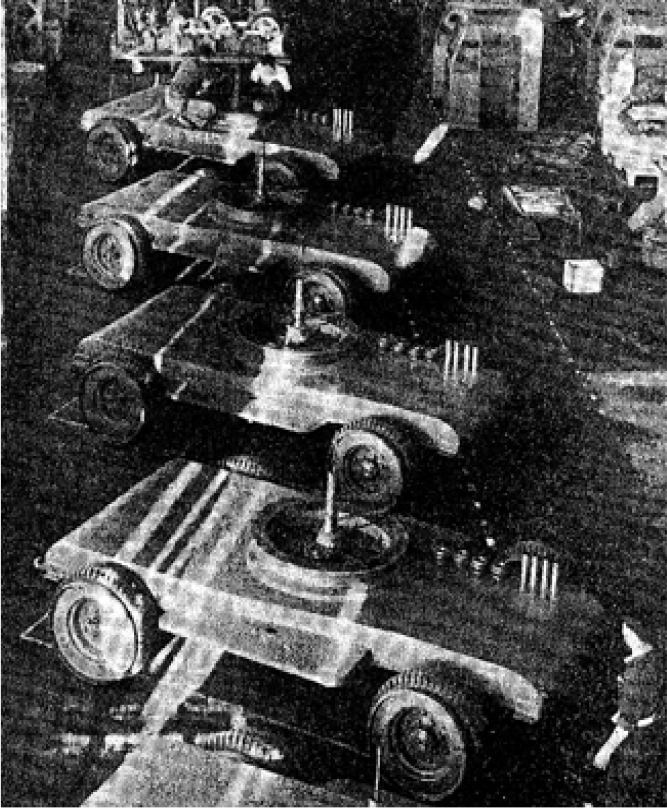

1955年に4t吊りホイールクレーン「SK4」(写真3)を開発・市場投入した。SKシリーズは、8t/10t吊りホイールクレーン、5t/15t吊りトラッククレーン(写真4)を順次開発・市場投入した。SKシリーズは、「油圧パイロット操作」「トルコン装備」「安全装置を完備」等、最先端を行く機械として好評を得、1961年には、累計販売台数が200台をこえるヒット商品となった。(写真5)

(写真3)SK4

(写真4)SK5TC

(写真5)SK生産風景

3.名古屋工場の建設

1961年に、愛知県大府市の減速機工場の隣接地に、建設機械専用の名古屋工場を建設開始、翌1962年6月に第1期工事竣工、その後拡張工事を繰り返し、1973年の増設により現在の規模となった。その後、塗装場の増設等を経て現在に至り、住友重機械建機クレーン(株)の製造を担っている。(写真6)

(写真6)名古屋工場

4.Link-Belt 社との技術提携

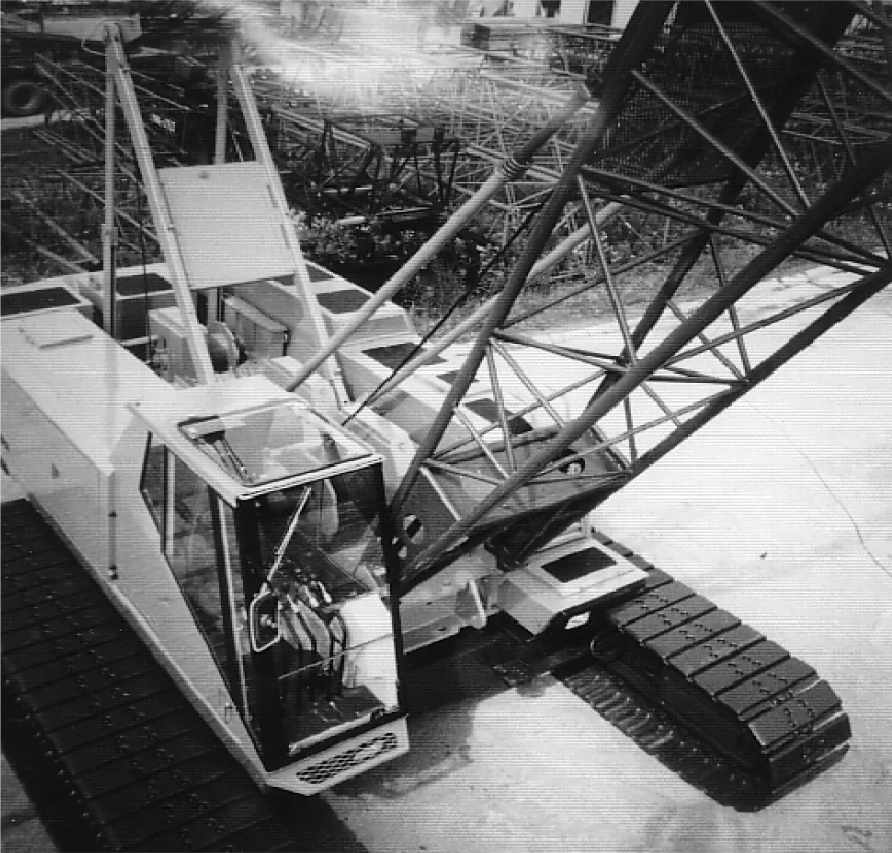

1960年代に入り、機械組立や建築工事などに移動式クレーンの需要が増加してきたことを受け、より大きな機械を市場導入する必要が生じ、1962年に米国の Link-Belt社と技術提携し、1964年に、万能掘削機LS―78(15tクローラクレーン)(写真7)とHC―78A(27.5tトラッククレーン)(写真8)の製造販売を開始した。これらの機械は、油圧パイロットで操作するスピードマチックシステムを搭載しており、操作力が軽くオペレータの負担を大きく低減することに貢献した。その後、順次技術導入機種を増やし、1968年にLS-408/418J(バケツサイズ2立米、91t吊り)(写真9)、1971年には、LS―518J(130t)を発売しシリーズ化が完成した。これらの技術導入機種は、その後日本独自の改良が加えられ、より日本市場にマッチした機械として発展していった。

(写真7)LS―78万能掘削機

(写真8)HC―78A

(写真9)LS-408LWJ

5.油圧式トラッククレーンの開発

伸縮式箱ブームを装備した、油圧式トラッククレーンの歴史は、1970年のST-120(12t)(写真10)の発売に始まる。2軸の汎用シャーシに架装した機械であったが、油圧駆動と手動を組み合わせた軽量の伸縮機構の採用により安定度が優れ、人気があった。1971年には、HT―216J(16t),HT―320J(20t),HT―430J(30t),HT―537J(37t)(写真11)を一気にシリーズ化した。

HT―430Jは、チェーンを用いた同時伸縮機構とウインチ回路に閉回路を採用、HT―537Jは、ピン結合を併用した尺取り虫式の伸縮機構により最大ブーム長さ58mを達成等、それぞれに特長のある機械であった。1973年に次世代機の開発に着手し、HT―216BJ(写真12)、HT―320BJ,HT―430BJを1977年までに順次発売した。1989年には国産最大のST3600(360t)(写真13)を発売し、大型油圧式トラッククレーン時代の幕を開けた。

(写真10)ST-120

(写真11)HT―537J

(写真12)HT―216BJ

(写真13)ST3600

6.機械式トラッククレーンの開発

当社の機械式トラッククレーンの歴史は、ホイールクレーンの上部旋回体を汎用トラックシャーシーに架装したSK5TC(写真4)、SK15TCに始まり、その後は Link-Belt社から技術導入した機械の上部旋回体を国産のキャリアに架装する事で、HC-48A(13.6t)、HC-68B(18t),HC―77J(20t),HC―78A(27.5t)(写真8),HC-108J(40t),HC-218J(80t),HC―238J(100t),HC-248J(136t)が開発上市された。その後改良を重ね、HC78BS(35t)(写真14)を1969年、HC―108BS(45t)を1975年に発売し、港湾荷役での地位を不動の物にした。このころから Link-Belt との関係は、一方的な技術導入から共同開発に徐々に移行していった。

1978年に発売したHC―258Jは、ドイツ FAUN 社のキャリアを使用したため、上部旋回体の幅を、3mにする必要があり、日本向けは大幅な設計変更をする必要が生じた。この変更をすべて日本独自で行うことになり、共同開発の幕が開けた。HC-258Jは、ドイツ製の高機能キャリア採用と輸送幅3mが功を奏し機動性に優れた大型トラッククレーンとなった。この機械は、ラチスブーム式トラッククレーンでは初めて、旋回駆動に油圧を採用しており、操作性も優れていた。この時期から新車両制限令が施工され、輸送重量の規制が強化された事を受け、トラッククレーンは、上下分解して輸送する時代になる。当社は、HC―248Sを1981年に発売した。HC-248Sは、アッパージャッキと新開発の上下脱着装置を装備し、自力で分解組立ができる国内初の機械であった(写真15)。1988年には、港湾荷役業の強い要望を受け、業界初となる伸縮ラチスブーム装備のトラッククレーン、HC-78RMT(写真16)を発売した。ラチスブームでありながらブーム長さを9.5から17mまで自力で短時間に伸縮でき、午前と午後で別の港で荷役作業することを可能にした。この機械は、キャリアの生産中止に伴い生産中止になる2005年までに80台を売るヒット商品となった。

(写真14)HC-78BS

(写真15)HC-248S

(写真16)HC-78RMT

7.ホイールクレーンの開発

既に紹介したSKシリーズの後、ホイールクレーンの開発は中断していたが、技術提携先の Link-Belt 社の依頼でアメリカ向けにダウンキャブ型ラフテレーンクレーンHCD80B(20t)(写真17)を開発し、1981年に発売した。その後、1985年に機械式クローラクレーンをベースに、港湾荷役用ラチスブーム式ホイールクレーンUC―25(25t)(写真18)を発売した。この機械は、中国港湾の近代化の流れに乗り、累計250台を売るヒット商品となった。現在でも中国の多くの港で活躍している。

(写真17)HCD80B

(写真18)UC-25

8.全油圧式クローラクレーンRHシリーズの開発

当社の全油圧式クローラクレーンの開発の歴史は1973年にさかのぼる、1975年にLS―118RH(50t)を発売、その後シリーズ化を進め、1980年にLS-248RH(150t)(写真19)まで5機種のシリーズ化を終えた。LS-118RHを改良したLS―118RHⅢ(写真20)は、名機としての評判高く、累計130台を売り上げるヒットとなった。1984年からRHシリーズのフルモデルチェンジに着手。1987年までに、LS―78RH5(35t)からLS-368RH5(250t)まで7機種のシリーズ化を終えた。LS―368RH5はスーパーリフト仕様(写真21)での400t級の吊り性能と、伸長式の本格的ラフィングアタッチメントを装備した点で市場の高い評価を得た。RH5シリーズでは、電気制御を全面的に導入し、電気と油圧の相互補完により高い操作性と安全性を実現した。ポンプの吐き出し量を最小に固定し、インチング性を格段に高めた「ポンプコントロール」はその一例で顧客の高い評価を得た。工業デザイナーを始めて導入し、その洗練されたデザインにより、グッドデザイン賞を受賞した。(写真22)

(写真19)LS-248RH

(写真20)LS-118RHⅢ

(写真21)LS-368RH5

(写真22)LS-108RH5

9.半油圧式クローラクレーンHDシリーズの開発

RH5シリーズは好評であったが、基礎土木用にヘビーデューティー機の開発要請があり、ウインチのみ機械式歯車駆動のLS-458HDを1985年に開発した。当時、大規模基礎工事では、ミル式連続壁掘削機をレール上に設置した櫓で支持する地下連続壁工法が主流となってきていた。この櫓の代わりにクローラクレーンを使用したいとの要望があり、掘削機を超微速で巻下制御する装置「刃先力制御装置」をゼネコンと共同開発した。

その結果、HDシリーズは、地下連続壁工法の業界標準機となった(写真23)。HDシリーズは、LS―468HD(100t)、LS-568HD(150t)、LS―578HD(200t)と発展していった。その後、メンテナンスの容易な全油圧式の開発要望が有り、超微速巻下制御装置付きSC800DD-2を開発した。

(写真23)LS468HD

10.Link-Belt の買収

FMC 社に買収され一事業部となっていた Link-Belt を1987年に買収し、ケンタッキー州レキシントンの工場(写真24)と Link-Belt ブランドを引き継いだ。北米で販売するラチスブームクレーンはすべて、日本で開発生産し供給することになり、RH5シリーズをベースに、Hシリーズを開発した。その後「HⅡシリーズ」「H5シリーズ」とマイナーチェンジを行い、現在は、55t~300t(写真25)(ショートトン)までクローラクレーン9機種、トラッククレーン3機種がシリーズ化されている。Link-Belt との関係は、1962年に技術導入を開始してからわずか四半世紀で“技術輸入”から“技術輸出”に立場が変化した。住友の技術開発力の高さを証明する出来事であった。

(写真24)LBCE LEXINGTON 工場

(写真25)LS―368H5

11.超大型クローラクレーンの開発

バブル期に大規模な土木建築工事が増加し、超大型クローラクレーンの市場ニーズが増加したことを受け、1994年にSC6500(650t)(写真26)を発売した。この機械は、横浜国立競技場の建設に4台投入され工期短縮に貢献した。引き続き1995年にSC5000(500t)、1996年にSC8000(750t)(写真27)、1997年にSC3500(350t)を相次いで発売し、超大型クローラクレーン市場への参入を果たした。

(写真26)SC6500

(写真27)SC8000

12.ATCの開発

1980年代に欧州で主流となったオールテレーンクレーンは、いずれ日本でも主流になると考え、イタリアのCVSとキャリアを共同開発し、国産初のオールテレーンクレーンSA1100(110t)(写真28)を1990年に発売した。その後SA1700(170t),SA1000(100t),SA800(80t),SA1200(120t)を順次市場投入したが、バブルの崩壊で市場が縮小し,1998年発売のSA2500(250t)(写真29)を最後に開発を中止した。

(写真28)SA1100

(写真29)SA2500

13.全油圧式クローラクレーンPAXシリーズの開発

バブル期の、高機能なら高価格でも売れる時代を反映し、RH5シリーズをフルモデルチェンジしPAXシリーズとして1992年に、SC650―2(65t)、SC550―2(55t)、SC500-2(50t)を同時発売した。高賃金、人手不足のバブル時代を反映し、女性でも安全に運転できるクレーンをめざし、コンセプトに「安全性」「操作性」「居住性」を採用した。機械的限界で起伏を止める究極の安全装置「バックストップリミットスイッチ」(ブーム第2過巻き)、トルコン感覚で速度制御が出来る「SCコントローラ」、荷振れ無しに自動停止する「スローダウン装置」(緩停止)、「音声警報装置」、「旋回定速制御」等の業界初の機能を満載した。名称は異なるが「ブーム第2過巻き」「緩停止」「音声警報装置」等の機能はその後業界スタンダードとなった。PAXシリーズは、1995年にSC1500-2(150t)(写真30)を発売してシリーズ化を終えた。

(写真30)SC1500-2

まとめ

紹介した以外にも、石油掘削リグ搭載用のペデスタルクレーン、フローティングクレーン、レールマウントのロコクレーン、埠頭用タワークレーン、3点支持杭打ち機、地盤改良機、アースドリル等多くの応用機を開発してきたが、紙面の都合上割愛した。